いかだに乗ってみよう~山・川・まちのつながり~ /プロジェクト保津川

事業の概要

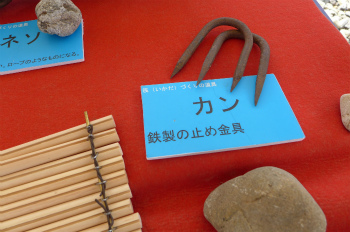

京都府亀岡市を流れる保津川(桂川)ではかつて筏流しで切り出した木材を出荷してきた。「いかだにのってみよう!」というイベントで、伝統的技法による筏組みの実演と、試乗体験を行い、参加する親子に「山と川、まち」のつながりを実感してもらいます。また筏組みに不可欠な金具「カン」を政策する鍛冶職人の作業見学・体験、また里山での林業体験を実施します。

2014年9月13日土曜日、プロジェクト保津川さんのイベント「いかだにのってみよう」におじゃましました。

このイベントは、2007年に始まった「保津川筏復活プロジェクト」の一環として行われています。

保津川には、山から伐り出した木材を筏で運ぶ水運の歴史が長くありましたが、交通網の発達とともに衰退し、昭和20年代、その歴史に幕を閉じました。里山が利用されなくなって荒れていくように、川もそこが生活の場でなくなれば荒れて行きます。筏を復活させることは、文化や技術の伝承のみならず自然環境を保全することにもつながるのです。大人も子どもも楽しめる「いかだにのってみよう」は、肩ひじ張らずにそれを体感できるイベントです。

さて、そのイベント当日、JR亀岡駅から歩いて会場へ向かいました。

日差しは強いものの、ねっとりとした夏の暑さは影をひそめ、吹く風はさわやか。イベントは保津川下りの乗船場の対岸で行われます。緩やかな山並みを眺めながら歩きます。

イベント開催1時間前、保津橋から下を見るとテントがあり、川岸にいかだがあります!「あれに乗るんだな~」期待感が高まります。橋を渡って河原におりましょう。

真ん中にある黄色いパワーショベルは筏の材料の木材を運ぶために借りたもの。夏原グラントの助成金が役立てられました。

河原にはボランティアの若者たちが集まっています。京都学園大学の歴史民俗学専攻と鍛冶屋クラブの学生たち、京都府林業大学校の学生たちです。今日は、筏流しのサポートにつきます。体力勝負です!

この日使われる筏は3連のもの。本来は12連、全長50mを超える姿だったそうですが、組み方はかつて保津川を下っていた筏そのもの。船頭さん達が朝7時から組みました。筏の復活はこの若い船頭さん達が元筏士から教わった技術、丸太をつなぐカンという特別な留め金を作る鍛冶職人の協力、学術的に筏を研究する機関や大学など様々な人たちの協働があって成し遂げられたのです。

いつもは保津川下りの船頭をしているプロの船頭さんおふたりが学生たちに筏流しの手順と注意点を説明しています。「川の真ん中より向こう側は流れが速いから行かんように。小さな子はこのベニヤ板引いているところが足元が安定するからここに乗せて」など、指示は簡潔。「ほな、乗ってみて」サポートの学生数名をのせてすぐに試乗運転で出ていっちゃいました。

これは筏の先頭、「ハナ」と呼ばれます。竿をさす人が乗ります。

真ん中は「ワキ」突き出ているのが舵棒。これで舵をとります。

最後尾の3連目にはベニヤ板が敷いてあります。丸太の上に乗るより安定します。

受付に人が集まり始めました。名前を書いて、番号札をもらいます。やはり家族連れが多かったです。

スタッフはお揃いのTシャツを着ています。藍色が鮮やかなおしゃれなTシャツですね。ここでも夏原グラントの助成金が役立てられています。

いよいよイベント開始です。学生リーダーが司会を務めています。男前のふたりは、ある時はプロの船頭、あるときは平成の筏士、本日の立役者なり。「今日は、みなさんに舵や竿を持って筏士になってもらいます」えっ!乗るだけじゃないんだ。自分で筏を操縦しろってこと?みなさん、ぼーっと乗ってちゃダメなんだよ~。

「みなさん、川の恵みを満喫してください」番号札1番のひと~、乗りますよ~。

これ大事です、ライフジャケット。川は浅いところを通りますし、流れも緩やかですが筏に乗る人は全員着用!

並んで順番を待ちライフジャケットを装着しています。

1番筏の出航です。竿をにぎるのも、舵を取るのも子ども達。不安定な丸太の上に堂々と立ってます。

サポート役の大学生たちが筏を押して、流れにのせます。水深は大人のひざぐらいです。

下流に向かって20mほど進んだところで方向転換して、元の岸辺に戻ります。流れと逆方向、サポート役の大学生がロープを引いています。頑張れ大学生たち!重労働なので30分毎に交替します。

下流に向かうもう1連の筏と上手にすれ違うところです。こうやって筏は流れを下り、また上り、次々に試乗のお客さんたちを運んでいきます。一回に大人と子ども合わせて7、8人が乗っていました。

筏に乗るには、水の中に入らねばなりません。当然靴はずぶ濡れになりますが、ワクワク感が勝って気にする人はいません。濡れる気満々で水着を着てきた子もたくさんいました。

初めて乗った子でも、船頭さんが竿のさし方、舵の取り方をやさしく教えてくれるので大丈夫。

初めて乗った子でも、船頭さんが竿のさし方、舵の取り方をやさしく教えてくれるので大丈夫。

乗った子どもたちの感想は…「バランスが悪いのがおもしろい」「こわかったけど、楽しかった」

対岸からは、保津川下りの観光船に乗り込む人たちが。

待ち時間はテントで振る舞われるかき氷を食べるもよし、河原で遊ぶもよし。

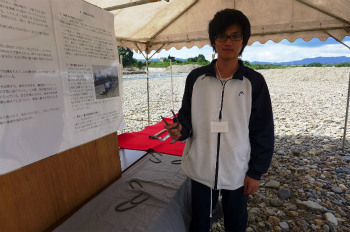

また、テントには筏の歴史や文化、保津川の自然環境についての資料が展示されていました。

カンを持っているのは、京都学園大学“鍛冶屋クラブ”の学生さん。「このカンはわたしが作りました」

筏についてもいろいろ説明してくれました。

イベント途中、空に黒い雲がかかり短時間小雨が降ってきたりもしましたが、大事なし!

川に入ればどうせ濡れるし。

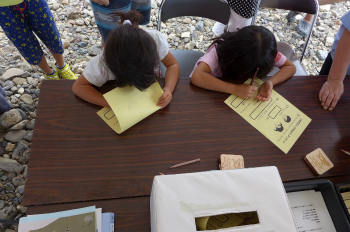

試乗体験をすませて簡単なアンケートに答えています。

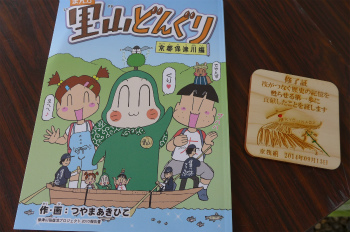

アンケートに答えると、子どもには漫画、大人には木製コースターがプレゼントされていました。

この漫画には保津川とその自然環境のこと、筏の文化と歴史的背景のことがわかりやすくまとめられています。これを読んだ子どもたちは保津川の文化と自然の関わり、その大切さを心にとどめてくれることでしょう。

きれいな川で遊び、川の楽しさを知ろう、古い文化や技術を大切に守っていこうというこのイベント、当日は約300名の参加者がひっきりなしに訪れ、時間を延長するという人気ぶりでした。

最後の筏にわたしも乗ってみました。確かに揺れてちょっとこわいけど、水の流れをすぐそこに感じると、人と自然が近かったころのことが少し分かったような気がしました。かつて人々は自然の恵みを大切に、謙虚に自然と向き合っていたのだなと実感しました。これからもこの川が美しくありますように!

プロジェクト保津川のみなさん、ますますのご活躍を!

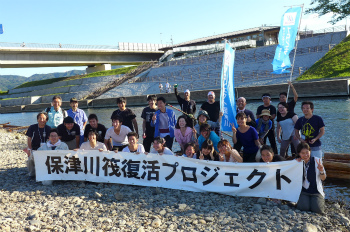

最後に記念写真を撮りました。

一日がんばった学生たちの感想は?「疲れた~」「まだ夏ですね」「雨を吹っ飛ばしたぞー」

そして、筏を引いて片づけにかかる船頭さんから一言

「むっちゃ楽しかった!」