鴨川生き物調査 /特定非営利活動法人 ビオトープネットワーク京都

事業の概要

鴨川というフィールドで地域の団体と連携し、ビオトープの角度から生物調査や水質調査などを行い、生物多様性や外来種問題などについて考えます。また街中に住み自然とふれあう機会の少ない子どもたちなどを対象とした楽しく安全な水辺の環境教育を実施し、身近な自然を体験してもらいます。

特定非営利活動法人ビオトープネットワーク京都の活動「鴨川生き物調査」におじゃましました。

2003年より、学校ビオトープ、街中のビオトープ、里山保全、森林再生など、ビオトープに関する活動・事業を実施してきた「ビオトープネットワーク京都」のみなさん。活動していく中で、河川はビオトープのつながりで成り立っている生き物の宝庫であり、生き物の移動するコリドー(通り道)だとして、2010年から調査を始められました。

年を重ねて調査ポイントや調査回数を増やすことにより、継続してデータが蓄積され、少しずつ鴨川の生き物の傾向や状況がわかってきたとのことです。

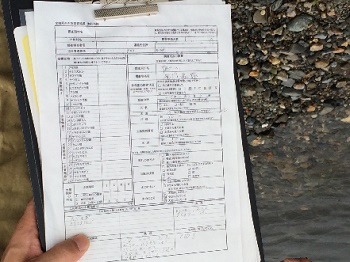

この調査は、環境省が市民に呼びかけて実施している「全国水生生物調査」に準じて実施されています。指標生物を水質階級で分け、それが調査ポイントで見つかったかどうかをカウントしていきます。 他にも流れの速さや川底の状態、水のにおい、水のにごりなども記入します。指標生物以外にも、水生昆虫、貝、エビ・カニ類、魚類、水草類、鳥類なども、見つけたものはどんどん書き込んでいく様式です。

訪問日の前日から雨が降り、当日も小雨の中、生き物調査の開始です。「今日は水嵩も高いし、流れも速いです」とのこと。

降っていた雨は止んできましたが、この川の中に入って調査をするのは大丈夫かなと、少々心配になりました。川は音を立てて流れていますし、勢いも強いです。

胴長を付け、川に入っていきます。

最初は川岸近くで流れに逆らわずに網を入れます。

足で川底を探りながら、生き物が入っているかを確かめていきます。

網を上げるたびに、「あっ、いたいた!」という声が上がります。それを容器に移すお手伝いをしました。川から上がって、また入るのは大変です。

こんな感じです。

何回か網を入れていくと、前に入っていた魚が多くなり、新しい種は見当たらなくなってきます。

そこで、場所をどんどん変えていきます。あっという間に川を横切り対岸へ近い場所まで移動されています。

そうこうしているうちに、大きな声が上がりました。「サンショウウオだっ!」

急いで近くまで駆け寄りました。水槽内では見たことはありますが、川からあがったサンショウウオを見るのは初めてです。大きさは50㎝くらい。わりと大きいほうだとのことです。

この調査ポイントでサンショウウオがかかったのは初めてだそうです。上流での定点観測では見つかっているので、雨に流されて下流まで来たのではないかとのこと。サンショウウオ、びっくりしただろうなあと、自然の力を感じずにはいられませんでした。また、「河川工事による巣穴などの住みか(ビオトープ)の破壊も要因のひとつと考えられます」とのこと、人の営みによって生き物の生息域が変ることがあるかもしれないのです。

このサンショウウオ(個体)、また上流に戻ろうとするんでしょうかと尋ねたところ、それはどうでしょうねとの返事でした。どちらなのかわからないというフラットな答えに、確かにその通りだと、調査する立場での視点を感じました。

じつは、このサンショウウオが上がって一番テンションが上がったのは私でした。

定点調査は地味なものですが、とても重要な調査です。季節の変化や時系列でみた変化、水質やそれに伴って指標生物がどのように変わっていくか。長期的な視点がないと分からないことが多いですし、長期的に見て初めて分かることもあります。

今回一番印象的だったのは、定点調査をされているみなさんがとても楽しそうだということです。データが蓄積していろいろとわかってくると、毎年繰り返す中でイメージを描きながら調査ができるのではないかと感じました。きっとそれは楽しいに違いありません。

このようにして、全国でも多くのみなさんが同じ集計用紙を見ながら調査されているのかと想像すると、ものすごい力だなあと感じました。