竹林の整備による放置竹林の発生防止と景観保全 /特定非営利活動法人 京都発・竹・流域環境ネット

事業の概要

自然環境・景観を守るため、不要な竹の伐採、竹チップの作成などを行い、放置竹林の増加を防ぎます。タケノコ栽培の方法を守るため、竹の伐採を行いタケノコの生育環境を守ります。また、伐採した竹を、洛西地区で景観を守る竹垣・竹穂垣に利用します。流しソーメン用の竹を、地域の施設用に作って活用します。

2022年12月25日、クリスマスの日曜日に、特定非営利活動法人京都発・竹・流域環境ネット主催の「ミニ門松づくり体験」の会場にお邪魔しました。

京都発・竹・流域環境ネットの皆さんの拠点は、元竹屋さんだったそうです。周囲にも竹林が広がっています。

先着20組、家族連れやグループでの参加者が10時半の開始前からたくさん来場していました。中には滋賀県からの参加者もあるとか。

こちらが受付。参加費は一組1500円です。

会場には、竹や飾りつけ用の木の実や葉っぱが準備されています。これは竹を加工した、手桶型の器です。生け花の花器にも使えそうですね。

これも、竹を割って作った器です。プランター的に使います。

飾りに使う千両。赤い実がきれいです。

縁起ものの南天。これぞ鈴生り。

一組1鉢のお花や葉ボタン。これもお正月らしいですね。

白い実はナンキンハゼです。木の実が紅白の取り合わせも、おめでたい感じがします。

「木の実は、今朝里山から取ってきました。里山が豊かな証拠です」と吉田さん。

開始時間となり、京都発・竹・流域環境ネット理事長の吉田博次さんがご挨拶され、それから門松の作り方を説明しているところです。

「私たちは、放置竹林問題に取り組むNPOです。地元・大原の筍農家さんは高齢になると手入れができないので、依頼されて毎日管理をしています。

京都では、嵐山も竹林農家さんが多いです。観光客が歩いてめぐる道がありますが、あれは我々が管理しています。あれは真竹で、このあたりは筍を採るので、孟宗竹です。孟宗竹は身が厚いので、竹屋さんでは使えません。

お正月に飾る門松づくりのため、この時期だけで二千本を伐採します。

放置竹林対策のため、我々は竹を使う取組みをしています。この門松も家の中で飾っていただきたいです。」

門松の作り方は、まず竹の器の中に、竹を切断した時に出る、竹の粉を入れ、その上に土を入れます。

それをベースに、好きな枝や実を飾りとして挿していき、最後に苔を飾ってできあがりです。

吉田さんによると、竹のおがくずは水分を保つので、水やりは不要とのこと。

「クリスマスですが、お正月には竹を飾ってください」。

お正月らしい飾りを持参された方もおられて、一気に華やいだ雰囲気に。あっという間に完成させました。

「前に買っていた、陶器のウサギの置物を飾りました」とニコニコ。

飾りの葉ボタンを選ぶのも楽しそうです。

親子で協力して、飾りつけができあがっていきました。

すてきな門松ですね。一組で二個持ち帰れるので、本当に門松として飾れそう。

会場の周囲には、完成した門松もありました。これらは売約済とのこと。

思わず笑顔になるお飾り。

竹を切る回転ノコギリ。

ここは竹の加工場でもあるのですね。

竹垣。風情がありますね。

竹ぼうき。こんな竹製品を見ると、昔は生活の中にたくさんあったなあ、と思い出しました。孟宗竹は植物油で磨き、真竹はただ磨くだけでよい、と吉田さんからの説明がありましたが、そんなふうに手入れをすると愛着も湧きます。

今回、門松づくりを見ていて、気持ちが安らぐのを感じたのですが、その理由は何か考えてみると、材料が全て自然のものだけだったからかもしれません。プラスチックが一つもなかったのです。

子どもたちの中には、正月飾りを手作りする、ということも知らなかった子もいるでしょう。門松やお飾りは買ってくるもの、という認識の子どものほうが今や多いように感じます。それでも、今日のように家族で竹を使った飾りつけを作る体験をすると、その思い出は一生ものとなりそうです。

今日も皆さん笑顔で「ありがとうございました」と帰って行きました。

「京都発・竹・流域環境ネットでは、来年から洛西ニュータウンの緑地の整備を来年から担当します。ボランティアを募集していますので、よろしくお願いします。」と、吉田さんは、門松やお飾りを持ち帰る人に声を掛けていました。

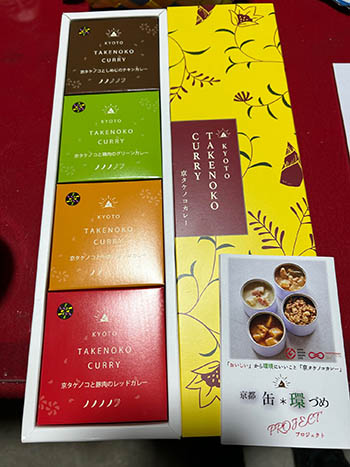

竹の価値を高めようと、竹炭を練り込んだ素麺や、筍入りカレーの缶詰などを販売もしているそうです。竹林問題解決のため、さまざまな工夫をされていることがわかりました。

吉田さんは、もともと公務員でしたが、早期退職してこの活動を始め、最初は竹炭作りに取り組んだそうです。スタッフはほとんどが地元の方。竹林問題が地域の大きな問題であることがわかります。

副理事長の桂健二さんに、駅まで車で送っていただく途中、来年から整備するという洛西ニュータウンの緑地を見せていただきました。確かに竹林が丘陵を覆っています。広大な緑地公園を他の団体と手分けして担当するそうです。

これは市からの委託で、ボランティアとして行うとのこと。市は財政難を理由に助成金などをカット、あるいは無くす方向だそうですが、申請書などを書く補助をしてくれたり、広報に協力してくれたりするそうです。今日のイベントにも、お二人の職員が参加協力していました。

後日送っていただいたアンケート結果では、「楽しかった。」「正月気分が盛り上がってきました。」「竹が新鮮でした。」

「NPO活動の話も聞けた。」「竹林の問題について知ることができた。」「定年したらボランティアもいいかな」などの声が。このイベントを通して竹についての興味も湧き、竹林問題についても知ってもらえたようです。

京都発・竹・流域環境ネットの皆さんは、2009年から地元地域の放置竹林問題に取り組んでおられます。

竹林ヨガやお雛飾り作り、流し素麺なども実施されているそうです。今回のように家族ぐるみで子どもたちに竹と親しんでもらい、竹文化を継承する事業も、放置竹林の管理や整備活動と同様に大切にされているのですね。

これからも長く活動を続けてくださることを期待しています。